RETOUR

Intervention en Côte d'Ivoire

|

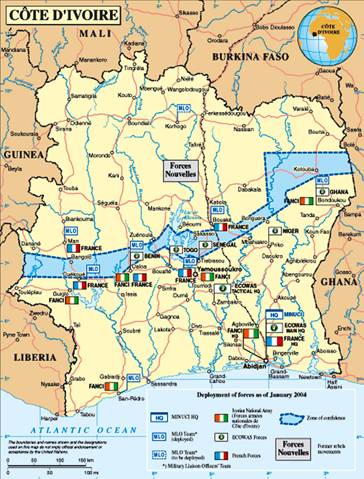

Contexte :La Côte d’Ivoire est une république d’Afrique occidental de 322 463 Km², avec une population de plus de 14 millions d’habitants, dont 4 millions à Abidjan, sa capitale. En septembre 2002 débute une guerre civile qui est censé prendre fin par la signature des accords Kléber (dits de Marcoussis) et la mise en place de l’opération Licorne. 4000 soldats français constituent la force d’interpositions entre les belligérants, séparants le nord et le sud du pays.

Le 4 novembre 2004, les forces armées gouvernementales forcent le cessé le feu et bombardent les rebelles à Bouaké.

Le samedi 6 novembre 2004, une cellule de crise est ouverte au Ministère des Affaires Etrangères. Préambule :

Infirmier dans les CUMP 75 et 94, je suis intervenu en Côte d’Ivoire du jeudi 11 novembre 20h au mardi 16 novembre 2h (heure française). Membre volontaire des cellules, c'est-à-dire que par ailleurs je travaille à temps plein dans une structure d’hospitalisation en psychiatrie, je suis parti sur mes jours de congés. Chronologie :

Dimanche 14 novembre : appel de la cellule du 75 pour une possibilité de départ à Abidjan le lundi dans la journée. Lundi 15 : appel de la cellule pour annuler le départ car il n y a que 3 places dans l’avion : 2 psychiatre et 1 psychologue sont retenus. Jeudi 18 : appel de la cellule vers 12h pour départ à Roissy, 21h. Vendredi 19 : arrivée 7h (heure locale) à Abidjan, après une escale de 2h à Lomé Lundi 22 : décollage du dernier avion de rapatriement à 20h avec les équipes de secours, arrivée à Roissy à 1h

La disponibilité des volontaires des CUMP pour des interventions aussi bien en région parisienne qu’à l’étranger demande la possibilité de se dégager de son service et une adaptabilité de la vie familiale. Il est de plus en plus difficile de quitter son service ou de récupérer sur son temps de travail, la quantité de personnel étant à peine suffisante pour assurer les heures de service.

Déclenchement :

Lors de mon déclenchement par le secrétariat de la cellule, voici les informations qui m’ont été communiquées : « Rendez vous à Roissy à 21h au centre médical, avec votre passeport « Le SAMU 75 ne me prenait pas en charge pour le transport et il fallait que je passe à Necker pour récupérer une tenue du SAMU, avant d’aller à l’aéroport. Le voyage en Afrique occidental nécessite une prophylaxie spécifique pour le paludisme, une vaccination contre la fièvre jaune, des produits répulsifs et une moustiquaire contre les moustiques, crème solaire …… ; éléments que j ai découvert à l’aéroport. Départ :

Arrivé à Roissy, il n’y avait pas d’accueil pour les personnels volontaires partants. Chaque équipe de volontaires du SAMU arrivait par des moyens différents et non coordonnés, sans préparation ni information et avec du matériel pas forcement adapter. A l’opposé, la Croix Rouge est bien organisée, avec un responsable qui les accompagne jusqu’à l’enregistrement, des repas, un topo et une distribution de prophylaxie médicamenteuse à tous les volontaires partants. Le voyage a permis de faire connaissance avec une partie de l’équipe du SAMU et nous nous sommes aperçu que nous n’en savions pas plus les uns et les autres, certains pensant faire une rotation, d’autre rester sur place 48 ou 72h, ……

Arrivée :

A l’aéroport, le hall d’accueil climatisé est rempli de lits de camps et de personnes en attente pour embarquer dans l’avion dont nous descendons. Elles sont prises en charge par des gens de la Croix Rouge et des équipes du SAMU déjà sur place. Il y a environ 4 personnes présentant des troubles respiratoires et/ou cardiaques et quelques femmes enceintes. L’accueil est fait par les équipes déjà présentes mais ne connaissant pas le nombre et les missions des arrivants. Les soins sont coordonnés par le Dr Schmitt-Cousin qui prend le rôle de médecin coordinateur du SAMU, avec l’aide d’un infirmier anesthésiste qui s’occupe de la logistique. L’essentiel de leur travail se fait à l’aéroport, par la prise en charge des malades avant l’embarquement et l’organisation de l’encadrement dans l’avion.

L’ambiance à l’arrivée est marquée par un sentiment d’urgence, de confusion et d’angoisse. Depuis la veille, l’aéroport n’est plus sous la responsabilité de l’armée française mais a été rendu à la police ivoirienne. De plus les vols commerciaux ont repris. La salle d’embarquement, jusqu’à présent réservée aux rapatriés français, est maintenant envahie par les personnes désirant quitter le pays de façon urgente, dans un état d’excitation importante, capables de payer des tarifs prohibitifs. Cette foule prend dans le hall de plus en plus de place, ne laissant plus qu’un quart de la salle disponible pour les réfugiés. Les lits de camps de l’armée, utilisés par les partant du premier vol du matin, sont entassés dans un coin et délimitent le poste de soin. Les ressortissants français sont témoins de scènes d’agressivité et de violence verbale des gens qui cherchent à quitter le pays, se passent devant, s’achètent entre eux leur place dans la file d’attente, …… ; ravivant chez eux leur angoisse qui s’était un peu apaisé à l’idée du départ.

La sensation générale qui se dégage à l’aéroport entre les volontaires SAMU est un sentiment d’inutilité, il y a en effet peu de soins somatiques, pas d’urgence, uniquement de la surveillance et de l’adaptation de matériel. Ils se sentent perdu, ne savent pas pourquoi ils sont venus de toute la France, en si grand nombre, ni pour combien de temps, ni pour quoi faire. De plus un fort sentiment d’insécurité règne, de part le passage du contrôle de l’aéroport par l’armée aux autorité ivoirienne, même si elle est toujours présente, de la présence de la foule en partance, et par les rumeurs de manifestations antifrançais qui doivent avoir lieu dans un stade à proximité de l’aéroport. Elles font part d’une forte possibilité d’un grand rassemblement, risquant de dégénérer. Elle a été interdite et reporté au lundi, mais on raconte qu’elle aura lieu les deux fois, risquant de relancer les évènements du week-end dernier. La route jusqu’au BIMA montre une ville en état de siège, avec des traces de véhicules brûlés, des chicanes construites avec des containers, ….. Et, au milieu de tout ça, des ivoiriens font comme si rien ne s’était passé.

Le BIMA :

A l’arrivée au BIMA, je retrouve enfin l’équipe de la CUMP. On me présente rapidement l’activité de la cellule depuis son arrivée et le travail qui a été fait. Le BIMA est découpé pour les réfugiés en 3 zones distincts : l’accueil et l’enregistrement militaire (à l’Ordinaire), l’hébergement (tentes sur le terrain de football), et l’enregistrement pour les vols et les formalités administratives (pavillon Laffitte). L’armée prend en charge les réfugiés, leur offrant sécurité, hébergement, nourriture et pour certain vêtements. Elle a mis aussi à disposition un poste médical et permet l’utilisation de son bloc opératoire aux civils. A l’origine d’une capacité d’accueil de 1000 militaires environ, elle accueillera plus de 2000 réfugiés en même temps, les équipes de secours et les renforts militaires. En tout, plus de 6000 ressortissants et assimilés seront accueillis, remplacés au fur et à mesure des départs. L’armée fournira également le nécessaire pour les enfants en bas âge (lait, petits pots, couches, lingettes, ….), et de la nourriture pour les animaux de compagnies, seul chose parfois que les gens ont pu sauver.

La chaîne des secours :

En avant du BIMA :Suite aux évènements du 6 et 7 novembre, aux différentes exactions commises sur la population blanche de Côte d’ivoire, les personnes menacées se sont regroupées. Pour communiquer avec les ressortissants français, le consulat émettait sur les ondes radios, tous les soirs à heure fixe, donnant les dernières informations et consignes. Les concessions communiquaient entre elles par téléphone et talkie-walkie. L’arrivée au BIMA se faisait en fonction des places libérées par les gens ayant embarqués pour Paris, vidant ainsi les hôtels et concessions au fur et à mesure.

Entrée au BIMA :A l’extérieur du BIMA, la gendarmerie filtre les personnes désirant rentrer dans le camp, et empêche les voitures d’accéder à l’enceinte. Selon la disponibilité du reste de la chaîne, elle est aidée par des membres du Ministère des Affaires Etrangère (MAE). Ils font un premier tri en fonction des critères de sélection à l’embarquement définis par le ministère suivant le nombre de places disponibles et les choix politiques. La CUMP vient parfois renforcer ce dispositif, afin de soutenir les membres du MAE, et aussi d’accompagner les personnes se présentant avec des troubles. L’Ordinaire :

Une fois entrées dans le BIMA, les personnes sont accompagnées à l’Ordinaire. C’est un hangar ouvert qui sert en temps normal de self aux militaires. Il a été organisé afin de recevoir les candidats au départ. Là, ils sont enregistrés par les militaires et attendent de pouvoir embarquer pour le pavillon Laffitte. Ici se retrouve les gens déjà enregistrés, et ceux qui ne le sont pas encore, mélangés, sans être reparti par ordre d’arrivée. Au début de l’organisation des secours, les militaires assuraient le tri seuls. On s’est aperçu que certaines personnes prostrées, malades, pouvaient échappées à leur sélection et restées ainsi plusieurs jours à l’Ordinaire sans être pris en charge. Une antenne médicale est alors mise en place. Elle est composée d’un médecin somaticien, un dentiste et un infirmier de la Croix Rouge, renforcée par un binôme de la CUMP. L’enregistrement s’est fait par ordre d’arrivée, mais l’évacuation vers la suite de la chaîne n’en tenait pas compte. Cela a créé des tensions légitimes dans la foule en attente, sachant que seulement 270 personnes partaient par avion et que environ 1600 attendaient à l’Ordinaire. Dans ce groupe d’attendant se trouvaient mélangés des ressortissants français et étranger, des personnes ayant tout perdu, des victimes d’agressions, de viols, et des candidats au départ clandestin en France. En fin d’évacuation, une personne du MAE est venue pour faire une présélection des personnes pouvant accéder à l’embarquement, limitant ainsi les conflits ultérieurs. Une fois les enregistrements militaires clos, les réfugiés dormaient dans un premier temps à l’Ordinaire, puis une fois le matériel mis en place, sur le terrain de sport où ont été dressées des tentes. La distribution des repas se faisait également là. La fréquentation de l’ordinaire par les secours ont mis à jour différents trafics : vente de pizzas à 10 fois leur prix, location de lits de camps mis gracieusement à disposition par l’armée, achat de place dans la queue d’enregistrement, prostitution des femmes de certains ressortissants, …….. Pour les personnes fragiles (enfants en bas age, personnes malades ou âgées, femmes enceinte,….) des tentes climatisées ont été fournies. Une fois ce point passé, les candidats au départ sont convoyés avec leurs valises, quand ils en ont, au pavillon Laffitte.

Le pavillon Laffitte :Recommence alors pour les personnes désirant rejoindre le territoire français, une file d’attente. Ils doivent d’abord passer les formalités administratives, nécessaires au bon déroulement du rapatriement et au tri des personnes essayant de profiter de la situation pour entrer en France illégalement. A contrario, de nombreuses personnes tentent d’utiliser la confusion et l’organisation de retour massif en France par des vols affrétés par l’état. Ils se présentent avec des faux passeports, des enfants qui ne sont pas à eux, des vrais papier qui sont à d’autre (voler ou acheter), essaient toutes les techniques et subterfuges pour tenter d’abuser les différents filtres du MAE. Les personnes le désirant pouvaient aussi bénéficiées des soins de la cellule d’urgence et du PMA militaire. Elles étaient ensuite, si cela le nécessitait, prises en charge par les membres de la Croix Rouge qui s’occupait de l’accompagnement des rapatriés jusqu’à l’aéroport. Elle avait aussi en charge la responsabilité des mineurs non accompagnés. Après le passage dans les services du consulat, les gens qui y étaient autorisés pouvaient alors s’inscrire pour le prochain vol. C’est le CRER (centre de regroupement et d’évacuation des ressortissants), qui organisait les inscriptions sur les vols et les transferts à l’aéroport. Les voyageurs patientaient devant le pavillon en attendant d’être appelés pour monter dans le car pour l’aéroport.

A l’aéroport :

Arrivés à l’aéroport, les gens s’enregistraient auprès d’Air France et embarquaient, accompagnés par une équipe du SAMU et par des gens de la Croix Rouge qui transmettaient les consignes de soins et les différentes prises en charge.

A Roissy Charles De Gaule :

Dès la sortie de l’avion les réfugiés étaient encadrés par des volontaires Croix Rouge, qui les accompagnaient tout le long des démarches et des différents bureaux d’accueil mis en place : don de vêtements par le Secours catholique, restauration, inscription scolaire, sécurité sociale, demande de logement et hébergement d’urgence, aide pécuniaire, et poste de police pour les dépôts de plaintes et accueil par les membres des CUMP.

Place et travail de la CUMP :

Organisation sur place :

Au BIMA, nous étions hébergés dans la salle de billard du bar. Nous dormions dans des lits de camps, à une quinzaine de personne, partageant le lieu avec les volontaires du MAE. Cette pièce était climatisée, et une couverture (non fourni) était nécessaire. En moyenne nous arrivions à dormir 4 à 5 heures par nuit. Nous pouvions bénéficier des douches du camp. Le lever se faisait vers 5h, début du travail du consulat pour l’enregistrement, et se terminait vers 21 ou 22 h, le temps de dîner et de faire le point. La dernière nuit nous avons maintenu une permanence à l’entrée du BIMA pour l’accueil des derniers volontaires au départ. Les repas étaient fournis par l’armée et étaient assez conséquent. Certains militaires se retrouvaient à manger des sandwichs pour que nous ayons un repas complet. En fin de séjour, ceux qui le désiraient, pouvaient bénéficier de machine à laver le linge et de sèche linge. Tous les jours, un point était fait le matin et le soir avec les membres du MAE, de la Croix Rouge, de l’armée et du SAMU. On apprenait alors la quantité d’avion disponible, les modes de sélection, les différentes info, et nous faisions part de notre évaluation de la situation afin qu’elle remonte dans les différents ministères et que les moyens ad hoc soient employés. Didier Ranchon, chargé de mission auprès de la cellule de crise du gouvernement est arrivé le vendredi matin. Il a servi de lien et de liaison entre les directives ministérielles et les gens de terrain et a pris en charge l’organisation du tri et du rapatriement.

Intégration de la CUMP dans l’organisation des secours :

La CUMP s’est intégrée dans la chaîne des secours à différents niveaux et ce, dès le début de l’envoie des personnels de secours. Une permanence de personnel tournant est restée à l’aéroport, participant aux rotations du SAMU. L’équipe composée dans un premier temps de 2 psychiatres et d’un psychologue, s’est installée au pavillon Laffitte, et a vu en consultation environ 10 % des volontaires au rapatriement. De plus ces bonnes relations ont permis d’aider les volontaires à gérer leurs tensions et difficultés rencontrées, et ils n’ont pas hésité à faire appel à nos services même si c’était de façon indirecte. Nous avons pu alors les aider à gérer leur stress et pour certain militaire, à exprimer leur ressenti par rapport aux situations vécues en intervention. L’arrivée de renfort pour la CUMP a permis la création de 2 pôles d’intervention : un plus en amont, se déplaçant de l’Ordinaire à l’entrée du BIMA, en fonction des arrivées; et le point de repère fixe au pavillon Laffitte. Chaque pôle disposait donc :

Travail de la CUMP :

La Cellule d’Urgence Médico-Psychologique, dans les 4 premiers jours, a reçu environ 10 % de la population transitant par la chaîne consulaire. Sur ces 10 %, environ la moitié présentait des traumatismes psychiques, le reste présentant des troubles liés au stress, des manifestations psychosomatiques ou des pathologies psychiatriques connus, mais plus traités du fait du manque de médicament. Cette population a évolué avec les évènements : dans les premiers jours sont arrivés massivement les victimes d’agressions, de maltraitance, de viol, les témoins d’actes de destruction et de violence ; puis ensuite sont arrivés les candidats au départ, relativement protégés, et /ou hésitant. La majeure partie du travail, du fait du calme relatif des évènements après le week-end, c’est donc effectué dans les premiers jours de la mission, au moment où les effectifs de la CUMP étaient au minimum. Tout le travail de la cellule auprès des victimes c’est fait en entretiens individuels ou familiaux, n’ayant pas de groupes constitués. Il a consisté à faire des entretiens d’évaluation de l’état de santé mentale, du niveau de stress et de possibilité de présence de traumatisme psychique. Ils ont permis un certain apaisement, parfois la mise en place d’un traitement d’appoint, une prévention à l’apparition de trouble, une information sur les prises en charge, en France du traumatisme psychique, et l’orientation sur des lieux de consultation en fonction de l’hébergement à venir. Les personnes dont les troubles le justifiaient, étaient, grâce aux liaisons entre la CUMP et le consulat, l’armée et la Croix Rouge, mises en priorité sur les vols, et évacuées rapidement du BIMA vers l’aéroport. Une autre partie du travail de la CUMP a été de désamorcer des crises et des situations de forte tension propre aux foules et aux regroupements. Il a fallut gérer les changements de politique de sélection de rapatriement, les refus et les séparations de familles multinationales, les hésitations des personnes laissant un ou des membres de la famille, les enfants laissés seuls, ……

Les difficultés rencontrées :

La difficulté la plus importante a été le manque de moyens de communication, aussi bien à l’intérieur du BIMA, qu’entre le BIMA et l’aéroport, qu’entre la Côte d’Ivoire et la France :

Une des autres difficultés matérielles a été le manque de préparation. L’équipement vestimentaire c’est montré assez disparate, les membres des différentes CUMP étant habillés par leur SAMU respectifs, avec certaines chasubles écrites SAMU mondial, SAMU 94, SAMU CUMP, SAMU 75 ……. La monnaie locale est le Franc CFA, et parfois il est réconfortant de pouvoir ce faire plaisir, grâce à l’achat d’une boisson par exemple. Les mallettes CUMP par contre se sont montrées complètes, suffisantes et adaptées, il ne manquait que quelques traitements neuroleptiques pour les patients en rupture de traitement et des calmants type euphytose (demandés des patients).

Une des difficultés rencontrées a été le manque constant d’information et la variation quotidienne des consignes pour le rapatriement. Un briefing au départ, une centralisation et restitution quotidienne des informations sur les évènements politiques, sociaux, et sur les différents lieux d’intervention (BIMA, aéroport Abidjan et Roissy), auraient permis une diminution du stress et du sentiment d’urgence ressenti par les secours, une meilleure coordination et utilisation des moyens en personnel, une répartition de la charge de travail plus adaptée et un suivi dans les soins. Il a fallut dissocié les soins thérapeutiques et les prises en charges habituelles en fonction des possibilités administratives d’évacuation : validité du passeport ou de la pièce d’identité. En effet, nombreux étaient les candidats volontaires au départ qui n’étaient pas français ni européen, qui présentaient des troubles et une réelle souffrance psychique, et qu’il a fallut raccompagner aux portes du BIMA car ils ne correspondaient pas aux exigences administrative de rapatriement. De plus l’évolution quotidienne des critères de sélection faisait que d’un jour à l’autre une même demande aurait été acceptée, mais que ce jour là il a fallut refuser. Il a été difficile pour beaucoup d’accepter que les décisions d’organisation des départs (volontaire et non pas évacuation, critères de sélection), soient politiques et non basées sur le sentiment d’urgence et le vécu des secours sur le lieu de l’intervention. Le statut de volontariat pour ce genre de mission, doit se faire sans aucune contrainte et pression. Les intervenants doivent être à même de puiser en eux les ressources nécessaires pour travailler et accepter les difficultés rencontrées et ce que cela leur renvoie. L’investissement et le libre choix permettent de les affronter. Or un certain nombre de volontaires sont venus à la demande de leur chef de service, sans savoir à quoi s’attendre et dans quoi ils s’engageaient. Ils n’ont donc pas pu trouver leur place et ne se sont pas senti à l’aise, et il a fallut en protéger certain en les éloignant du BIMA. Il me semble donc important de bien sélectionner les volontaires et vérifier quelles sont les raisons de leur présence, et rappeler aux chefs de service que le refus est aussi un moyen de se protéger. Enfin, j’ai été assez surpris, et un peu choqué, de voir, lors du dernier vol officiel réquisitionné de rapatriement, que dans l’avion qui ramenait les derniers volontaires au départ et les équipes de secours se trouvaient également des journalistes, qui, il me semble, n’ont pas payé le voyage, prenaient la place de famille qui avaient été refusée au BIMA, et voyageaient en classe affaire. Conclusion

La mission a durée du lundi 8 novembre 2004 au mardi 16 novembre 2004. Elle a organisée 14 vols, rapatriée 5434 français, dont 1560 enfants, et a assuré le départ de 415 ressortissants de l’union européenne et de 178 ressortissants de pays tiers. 2898 français ont aussi été rapatriés par d’autres moyens aériens, privés ou militaires. Environ 5 millions € ont servi à la financer, dont 2,8 pour l’affrètement des avions et 2,2 pour le matériel soit environ 25 tonnes de fret. Elle a mobilisée de nombreux moyens humains qu’il reste à quantifier, aussi bien de professionnels volontaires que de professionnels bénévoles, du MAE, de la Croix Rouge et du SAMU. L’intervention en Côte d’Ivoire, pour le rapatriement des ressortissants européens volontaires au départ, a été une expérience intéressante, et riche en apprentissage aussi bien technique, organisationnel, qu’humain et personnel. Elle a montrée le fort investissement des volontaires, la solidarité dont peuvent faire preuve les gens en situation d’exception, la capacité des différents organismes a travailler ensemble dans une bonne intelligence, en reconnaissant les capacités, compétences et place de chacun dans la chaîne des secours. Elle a permis de mettre à jour certains disfonctionnements de celle-ci et les côtés parfois pervers que cela pouvait entraîner aussi bien auprès des équipes que des impliqués.

VIEL Fabrice, infirmier, membre de la CUMP 75 et 94 |